In der vergangenen Woche habe ich mich abwechselnd gewundert, amüsiert und geärgert über Schlagzeilen wie diese: „Kirchen müssen Realität anerkennen“, „Adieu Mittelalter!“, „Wenn Toleranz verordnet werden muss“ oder „Gegen Willkür: Die Kirchen müssen begründen, wenn sie Jobs Gläubigen vorbehalten. Das ist höchste Zeit“.

In vielen öffentlichen Kommentaren wurde nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshof zur „Rechtssache C-414/16 – Vera Egenberger / Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung (EWDE)“ eher ein Zerrbild von Kirche und Diakonie gezeichnet: Als seien sie Institutionen von Vorgestern, die sich hinter Mauern der Intoleranz verschanzten und gegen die Menschen- und Freiheitsrechte jetzt endlich gerichtlich durchgesetzt würden. Quasi ein Sieg der Freiheit gegen die Inquisition.

Das beschäftigt mich, denn diese Sicht hat mit evangelischer Kirche und Diakonie 2018 herzlich wenig zu tun. Zwei Dinge zeigen sich hier auf irritierende Weise: 1. Wie schlecht informiert manche Kommentatoren und Berichterstattende ihre Vorurteile zu pflegen scheinen. Und 2. Wie schlecht wir in evangelischer Kirche und Diakonie unsere institutionellen Veränderungen „nach außen“ kommuniziert bekommen. Wie kann es sein, dass es in den Redaktionen nicht angekommen zu sein scheint, dass in der EKD und ihrer Diakonie schon seit Januar 2017 eine neue Loyalitätsrichtlinie gilt? Lange Monate haben wir in einem breiten und vorbildlichen Beteiligungsprozess daran gearbeitet, wie wir in einer sich verändernden Gesellschaft Diakonie und Kirche für und mit anderen u n d auch Arbeitgeber mit anderen sein wollen.

Geschieden, verpartnert, verliebt

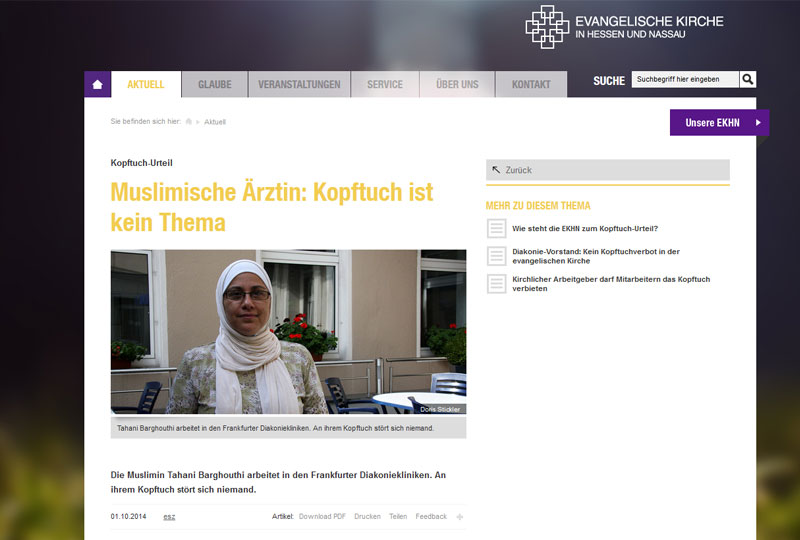

In der Diakonie sind heutzutage weder wiederverheiratet Geschiedene ein Thema, noch verpartnerte oder interreligiöse Liebespaare. Auch Mitarbeiterinnen mit Kopftuch oder ohne Konfession finden sich längst in unseren Einrichtungen – etwa in Kindergärten in Stadtteilen mit vielen Migrantinnen und Migranten, oder in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Das hat etwas mit unserem Selbstverständnis in einer sich verändernden Gesellschaft, aber auch mit Professionalität und Pragmatismus zu tun. Die entsprechenden Stichworte heißen Kultursensibilität und Pflegenotstand. Wieso gelingt es uns nur nicht, diese diakonischen Alltäglichkeiten in gesellschaftliches Allgemeinwissen zu verwandeln? Genauso wie sich die Auffassung hartnäckig hält, Diakonie bereichere sich an Steuergeldern, die illegitimer Weise nur für „GlaubensgenossInnen“ verwendet würden, auf Kosten der Allgemeinheit. Ein Unsinn ist das. Und kann trotzdem als Nachricht gelten.

Dem EuGH ging es um Abwägung. Die beiden Seiten dieser Abwägung leuchten mir sehr ein, und gleichzeitig macht mir diese Abwägung Sorgen. Im Duden wird das Verb abwägen mit zwei Bedeutungsfeldern belegt: 1. vergleichend und prüfend genau bedenken, überlegen und 2. (veraltet) das Gewicht, Maß von etwas feststellen. Der EuGH hat in dem Urteil vom 17. April, das jetzt die Grundlage für die bald erwartete Entscheidung des Bundearbeitsgerichts ist, gewichtet. Es hat zwei Rechtsgüter gegen einander abgewogen: Das Recht der Kirchen (und anderer Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht) auf Autonomie u n d das Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung nicht diskriminiert zu werden. Die Luxemburger haben „vergleichend und prüfend genau bedacht“ und beide Rechtsgüter geschützt. Das heißt: Das EuGH hat bekräftigt, dass es einem staatlichen Gericht n i c h t zusteht, über den Glauben, den wir in der Kirche pflegen, als solchen zu befinden. Es steht ihm aber wohl zu, festzustellen, ob bei einer konkreten Stelle, die in Kirche und Diakonie zu besetzen ist, es „wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt“ ist, vom Bewerbenden diesen Glauben zu erwarten. Das wird das Bundesarbeitsgerecht jetzt weiter beschäftigen.

Wesentlich, rechtmäßig, gerechtfertigt

Bei welchen Arbeitsaufgaben ist Glauben (eine Konfessionszugehörigkeit) wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt? Ich finde diese Frage berechtigt. Es ist auch gut, dass im Streitfall Gerichte hier schlichten können. Aber ich bin außerdem der Auffassung, dass wir in Diakonie und evangelischer Kirche diese Anforderung bereits umsetzen. Das EuGH-Urteil umreißt über weite Strecken unsere gängige Praxis.

Also ist alles gut? Ich bin mir nicht sicher. Die Pressestimmen in ihrer Schieflage geben mir zu denken. Und es stellt sich mir auch die Frage, wie zunehmend säkular sozialisierte Richterinnen und Richter, die keine kirchliche oder diakonische „Feldkompetenz“ mehr haben, arbeitsrechtliche Richtlinien für Kirchen festlegen können werden? Woher gewinnen sie ihre Kriterien? Wird es ihnen etwa „wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt“ erscheinen, dass in der evangelischen Kirche und ihren Institutionen Glauben nicht nur von Theologinnen und Theologen vertreten wird? Dank Martin Luther setzt die evangelische Kirche auf das Priestertum aller Gläubigen. Es ist möglich, so glauben wir, dass jede Reinigungskraft, jede Referentin oder Sachbearbeiterin eine Prophetin sein kann. Darum ist es uns nach wie vor wichtig, in allen Arbeitsbereichen und auf allen Hierarchieebenen Menschen zu beschäftigen, die glauben. Glaube spielt nicht nur im Kirchgang eine Rolle – er ist ein Kompass, der in jeder Aufgabe orientiert. Zumindest wünschen wir uns, dass alle Kolleginnen und Kollegen unsere „Unternehmenskultur“ akzeptieren, dem Leitbild zustimmen, das nahezu jede unserer Einrichtungen hat. Eine Erwartung, die jede Arbeitgeberin haben darf – auch die Kirche.

In der „Nordwest Zeitung“ war zu lesen: „Es liegt auf der Hand, dass jemand, der für eine kirchliche Einrichtung arbeiten will, sich mit den Zielen des Arbeitgebers identifiziert. Und diesen Grundsatz hat der Europäische Gerichtshof nicht infrage gestellt. Wer diese notwendige Identifikation und geforderte Loyalität als diskriminierend empfindet, ist weltfremd.“